お知らせ

アグリビジネス創出フェア2022に出展しました.(@東京ビッグサイト 10/26-10/27)

東京海洋大学はアグリビジネス創出フェア2022に出展しました。

アグリビジネス創出フェア2022は、全国の産学官の機関が有する、農林水産・食品分野などの最新の研究成果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究機関同士や研究機関と事業者との連携を促す場として開催する「技術・交流展示会」です。

東京海洋大学からは水産養殖で用いる育種技術,海上モビリティ,陸上養殖,鮮度保持技術,漁船向け省エネ技術等の展示を行いました。本学ブースにお立ち寄りいただきまことにありがとうございました。

- イベント名: アグリビジネス創出フェア2022 産学官連携イノベーション~スタートアップ創出元年~

- 主催者: 農林水産省

- 会期: 2022年10月26日(水)から10月28日(木) 10:00~17:00

- 会場:東京ビッグサイト 西 1 ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

(りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車徒歩約3分)

入場料:無料 (下記HPから事前に参加申込をお願いします) - 東京海洋大学の小間番号: 総-14

- URL: https://agribiz.maff.go.jp/

- 主な展示ポスター

- 漁船向け省エネ航走支援プログラムの開発

- 鮮魚の熟成と長期品質保持に関する研究

- 定置網に入網したクロマグロ小型魚の選別・放流技術の開発

- 久米島美らサーモン(久米島における海洋深層水を利用したトラウトサーモンの陸上養殖)

- 次世代水産養殖のための「代理親魚技術」

- 自律型航行体μASVの開発

- 次世代水上モビリティ”ssEC”

令和3年度第1回 ビジネスプラン・コンテスト実施報告

2022年2月17日に令和3年度第1回ビジネスプラン・コンテストを実施いたしました。本コンテストは、海洋アントレプレナーシップ養成セミナー「海の起業論Ⅰ」受講学生が3~4名のチームを結成して、出された「課題」に対してビジネス・プランを作成しプレゼンテーションを行うものです。

本年度の「課題」は、「SDGsの目標14『海の豊かさを守ろう』に関わる具体的な課題や可能性を見いだし、その解決・実現に寄与するような事業プランを作成すること」としました。多様な専門分野をバックグラウンドに持つ学生による混成チーム10チームより最終エントリーがあり、それぞれ工夫をこらして最終発表に臨みました。審査は、セミナー講師を含む8名の実業家・教員等により行われ、2022年2月24日に表彰を行いました。なお、発表・表彰は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため発表をオンラインで開催し、学内関係者限定の公開としました。

ビジネスプラン・コンテスト実施報告

【学内学生向け】海洋アントレプレナーシップ養成プログラム受講生を募集

東京海洋大学産学・地域連携推進では、本学学生向けに海洋アントレプレナーシップ養成プログラム(MEP)を開催しています。

海洋アントレプレナーシップ養成プログラム「海の起業論Ⅰ」を下記の日程で開講します。

本講座での単位付与はありませんが、本学の学生であれば誰でも受講することが可能です。

もちろん無料です。

講座は、座学、ワークショップ、専門家による授業、ビジネスプランコンテスト等を予定しています。ビジネスプランコンテストにおいて優秀な成績を収めたグループには沖縄県への調査旅行を進呈する予定です。

なお、本講座は、学長裁量経費「戦略推進事業」の一環として開講されます。

講 座:全15回

受講方法:オンライン(ワークショップ、コンテストの回は対面)

開講時間:木曜5限:下記予定をご参照ください:ただし、変更の場合もあります。

講座予定

第01回 11/04 ガイダンス~現代社会と海洋・水産とアントレプレナー

第02回 11/11 企業の諸形態と仕組みを知る

第03回 11/18 事業を知る(事業コンセプト、事業システム、事業環境分析)

第04回 12/02 マーケティングを知る

第05回 12/09 事業アイデアを生む~IDEATION FACTORY 1

第06回 12/16 事業アイデアを生む~IDEATION FACTORY 2

第07回 12/23 企業の財務を知る(税務会計、財務会計、管理会計) 1

第08回 01/06 企業の財務を知る(税務会計、財務会計、管理会計) 2

第09回 01/13 人材マネジメントとコミュニケーションを知る

第10回 01/20 ビジネスを創る~ビジネスプランコンテスト」(中間発表)

第11回 01/27 企業の法務を知る(登記、契約、コンプライアンス、訴訟)

第12回 02/03 企業の資金調達を知る~出資、融資、クラファン、補助金

第13回 02/10 企業の知財戦略を知る~侵害しない・されないために

第14回 02/17 ビジネスプランコンテスト(最終発表)

第15回 02/24 ふりかえりおよびビジネスプランコンテストの表彰

【募集情報】

https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/students/202110151617.html

アグリビジネス創出フェア2019に出展しました(@東京ビッグサイト西4ホール、11/20-22)

国立大学法人東京海洋大学はアグリビジネス創出フェア2019に出展しました(出展担当:産学・地域連携推進機構)。この展示会は「全国の産学の機関が有する、農林水産・食品分野などの最新の研究成果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究機関間や研究機関と事業者との連携を促す場として開催する「技術交流展示会」です。」(主催HPより)

- 開催日時: 2019年11月20日(水) ~11月22日(金)の3日間 10:00~17:00

- 会場: 東京ビッグサイト西4ホール(〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)

- 主催: 農林水産省

- 詳細URL: https://agribiz-fair.maff.go.jp/

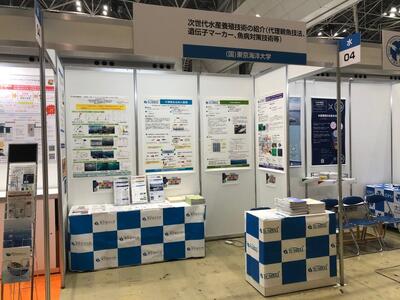

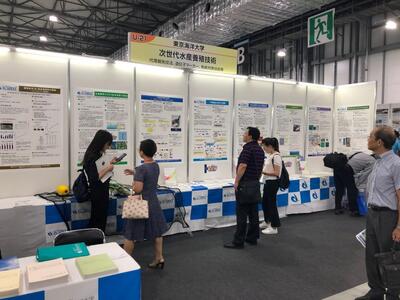

東京海洋大学のブースでは、主に、次世代水産養殖技術の紹介(代理親魚技法、遺伝子マーカー、魚病対策技術等)の他、本学の関係研究開発成果、イノベーション創出強化研究推進事業採択「クロマグロの資源回復と定置網漁業の生産性向上を同時に実現する漁獲コントロール技術の開発」(研究代表機関:東京海洋大学)の紹介を行いました。

東京海洋大学の出展ブース番号: 水-04

出展内容: https://agribiz-fair.maff.go.jp/list_detail.php?keyno=108

アグリビジネス創出フェア・東京海洋大学ブース

また、食料生産地域再生のための先端技術展開事業のブースでは、採択事業「異常発生したウニの効率的駆除及び有効利用に関する実証研究」(研究代表機関:東京海洋大学)の研究開発成果の展示も行われます。

出展ブース番号:総-16

出展内容: https://agribiz-fair.maff.go.jp/list_detail.php?keyno=144

ウニと藻場の豊かな海再生コンソーシアムブース

今回、展示会等での紙資料の使用量を削減したいと考え、QRコードで資料のダウンロードページをご案内しました。

- 代理親魚技術の展開

- 代理親魚技術の活用(長崎県における全雄トラフグ養殖での活用事例)

- 次世代水産養殖のための「代理親魚技術」

- ブリ類の性識別法

- 異常発生したウニの効率的駆除及び有効利用に関する実証研究

- クロマグロの資源回復と定置網の操業継続を同時に実現!(定置網からクロマグロ小型魚を逃がす技術を開発)

- 定置網用ウミガメ脱出装置

- 養殖魚用 低・無魚粉飼料の開発

イノベーション・ジャパン2019に出展しました。(2019/8/29-30@東京国際展示場)

東京海洋大学は、イノベーション・ジャパン2019-大学見本市&ビジネスマッチング-に出展しました。JST大学見本市・大学組織展示ゾーンで、「次世代水産養殖技術」をテーマに展示を行いました。多数の皆様にご来場いただき感謝申し上げます。

- 名 称 : イノベーション・ジャパン2019 ~大学見本市&ビジネスマッチング~

- 会 期 : 2019年8月29日 (木)~8月30日 (金)

(8月29日 (木) 10:00~17:30、8月30日 (金) 10:00~17:00) - 会 場 : 東京国際展示場 青海展示棟Bホール(東京都江東区青海1-2-33 オリンピック準備のため、会場は青海展示棟です。最寄駅は、りんかい線「東京テレポート駅」、またはゆりかもめ「青海駅」です。ご注意ください。)

- 入場料 : 無料

- 主 催 : 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構、科学技術振興機構

- 共 催 : 経済産業省、文部科学省

- イベントURL: https://www.ij2019.jp/

- 交通アクセス: https://www.ij2019.jp/access.html

- 東京海洋大学展示ブース番号: U-25

- 展示テーマ: 次世代水産養殖技術(代理親魚技法、遺伝子マーカー、魚病対策技術、配合飼料等)

- プレゼンテーション: 2019年8月30日(金) 13:40 - 14:00 大学組織展示プレゼンテーション会場

- 東京海洋大学展示紹介URL: https://www.ij2019.jp/exhibitor/jso20190045.html

今年度のイノベーション・ジャパン出展の様子

*昨年度の出展報告ページ