東京海洋大学では、各種研究設備、機器等について、学内外の教育研究活動における共同利用、学術研究・教育の活性化、並びに総合的な研究開発に資するような利用を推進しています。機器の利用を希望する場合、共同利用機器貸出受付(研究推進課)まで連絡をお願い致します。

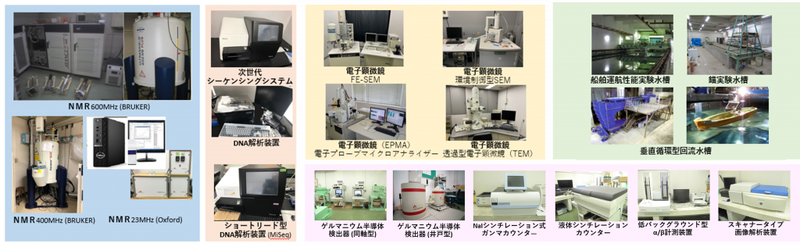

以下、主な大型機器の詳細をご紹介します。

- 船舶運航性能実験水槽

昭和 56 年の竣工以来、船体の抵抗、推進、運動性能、操縦性能さらに海洋構造物や水産施設に関する実験を行なっています。長さ54m、幅10m、水深 2m の水槽には曳航電車、造波機、消波装置、回流装置を備えています。 - 核磁気共鳴装置

昭和 62 年に国内最初の高分解能マイクロ MRIとして 200MHz の装置が設置されました。平成 8 年には 400MHz の装置に更新されて、生理活性物質の高分解能 NMR 測定や多糖やタンパク質の拡散係数測定などに用いられています。最大 30T/m の磁場勾配を利用し、数ミクロンの細胞サイズの測定にも利用できるのが特徴です。さらに、平成 25 年には新たに固体高分解能測定が可能な 600MHz の装置が導入され、生体分子構造解析システムとして稼働しています。 - 試料水平型多目的X線回折装置(XRD装置)

X 線が原子周りにある電子により散乱、もしくは干渉することで起こる回折現象を解析することで、結晶サイズ、結晶構造、分子の三次元構造、成分の同定や定量、薄膜の密度や結晶性などを測定することが可能な装置です。食品、薬品、セラミック、触媒、有機薄膜、磁性材、半導体薄膜などの研究に使用できます。示差熱分析装置付属仕様となっているため、温度変化による X 線回折現象の変化を測定することも可能です。 - 次世代シーケンシングシステム

平成 13 年に設置されて以来、微生物や魚介類のゲノム解析、魚介類のトランスクリプトーム解析、魚介類腸内細菌叢の 16S メタゲノム解析などに利用されています。本システムは、本機器を用いた塩基配列の決定のみならず、解析に必要なサンプルの調製から、得られたデータの解析までを含んでいます。

共同利用機器一覧

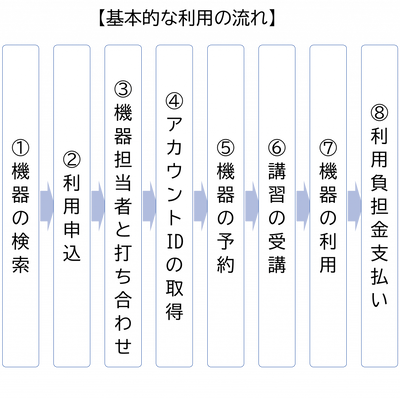

外部利用の手順

- オープンファシリティシステム(https://of.kaiyodai.ac.jp/public_eq/front.php?cont=eq_index)より各機器の情報をご確認の上、共同利用機器貸出受付(研究推進課)に貸出希望する旨を連絡して下さい。(別途申請書をご提出頂きます。)

- 機器運用責任者との打合せ(利用の可否、利用にあたっての日時等を事前確認)をお願いします。

- 本学関係者の立会いのもと、機器をご利用下さい。(委託利用の場合を除く。)

- 利用実績に基づいて請求書を送付しますので、利用料金の支払いをお願いします。

利用形態

- 共同利用:利用者が自ら機器を操作し、分析・測定を行う場合

- 委託利用:利用者が機器担当者に分析・測定等を委託し、担当者が機器を操作して当該作業を実施し、得た結果等を利用者へ納める場合

- 注意点

- 機器・設備によって、共同利用と委託利用どちらかのみ受付可能としている場合があります。

- 授業・研究室の利用状況等により、ご利用できない時間帯があります。

- 機器・設備によって、設備の操作方法等に関する指導・支援・講習等や、受託内容に関する技術相談・指導等の経費、あらかじめ料金設定が難しい消耗品にかかる実費を利用負担金に追加でいただくことがあります。

連絡先

東京海洋大学 共同利用機器貸出受付(研究推進課)

TEL:03-5463-4197 FAX:03-5463-0359

E-Mail:open-facility@m.kaiyodai.ac.jp

受付時間 平日10:00-17:00